信州地域エネルギー株式会社では、従業員規模で10~100名の企業様の経営課題の解決をお手伝いしています。最近は業務でのデジタル活用のお手伝いをすることが多いですが、お客様である中小企業ではノーコードツールが最適です。

既存のシステムやクラウドサービスは費用が高く、なかなか手が出せないという企業様も多いのではないでしょうか。慣れは必要ですが、ノーコードツールは安価に自社で自らシステムを改善していかれるため、デジタル化のノウハウが社内に蓄積され、デジタル化人材の育成にも有効な技術の一つになります。

デジタル化も準備が9割です。今回はノーコードツールで始めるデジタル化の進め方、準備の方法について具体的にご紹介します。

1.現状を分析する

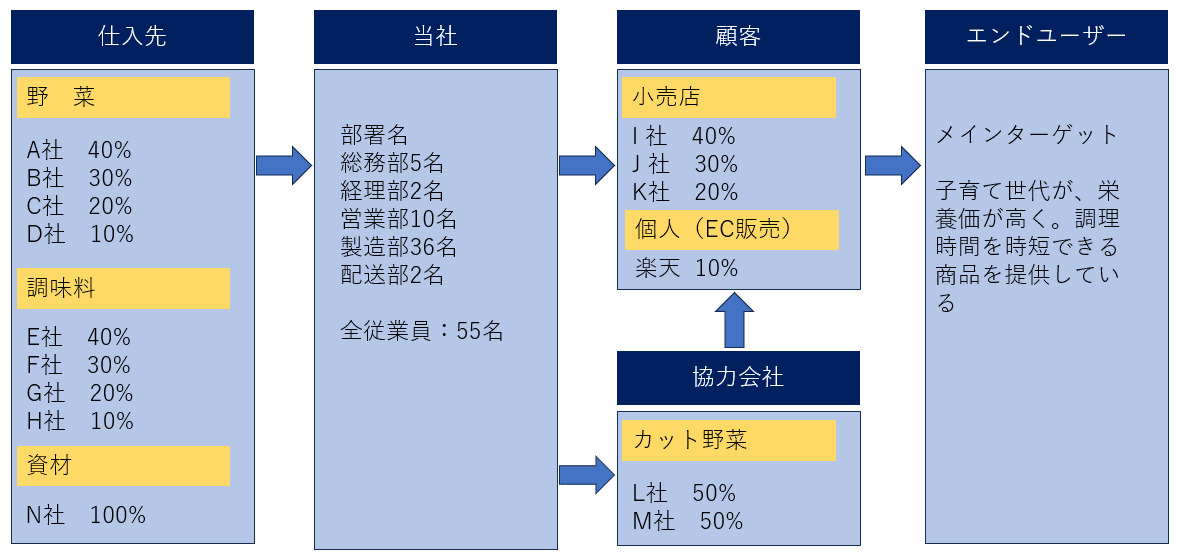

1-1ビジネスモデルを図式化する

事業は自社だけで完結するものはありません。必ずモノや情報、サービスのフロー(流れ)がありますので、まずそれを図式化します。

あくまで自社と他社の関係を俯瞰することを目的にしたもので、大雑把で構いません。もしかしたらこれだけでも新たな発見があるかもしれません。

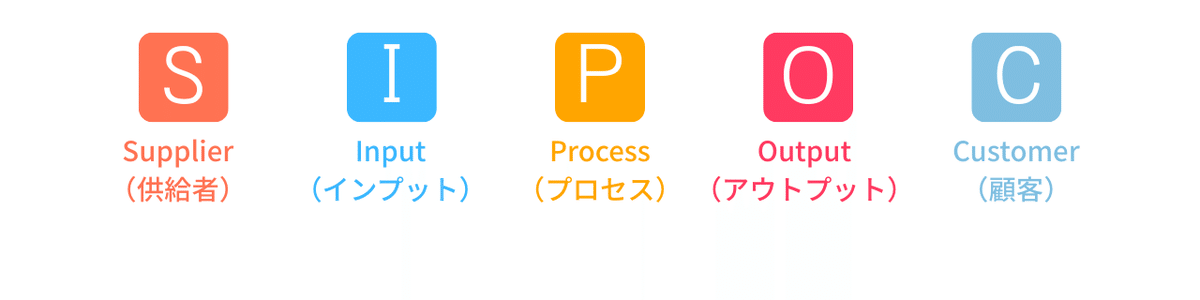

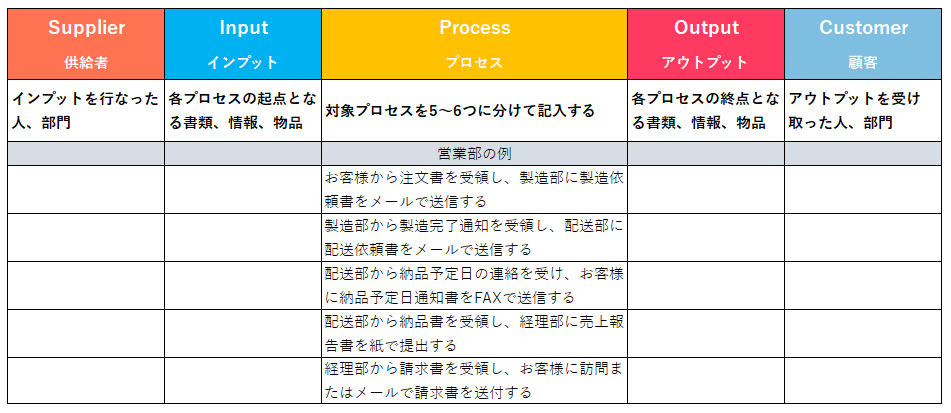

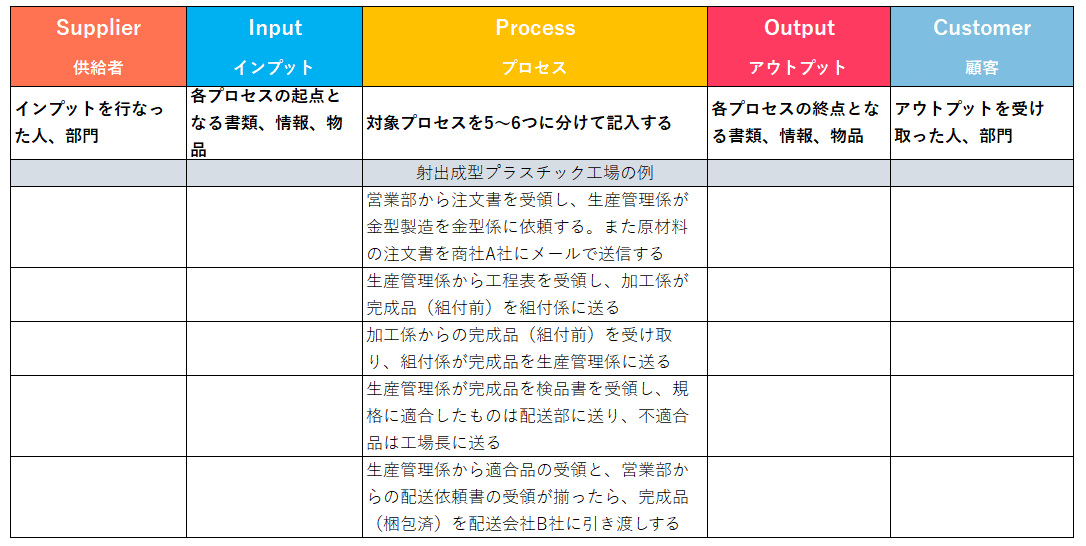

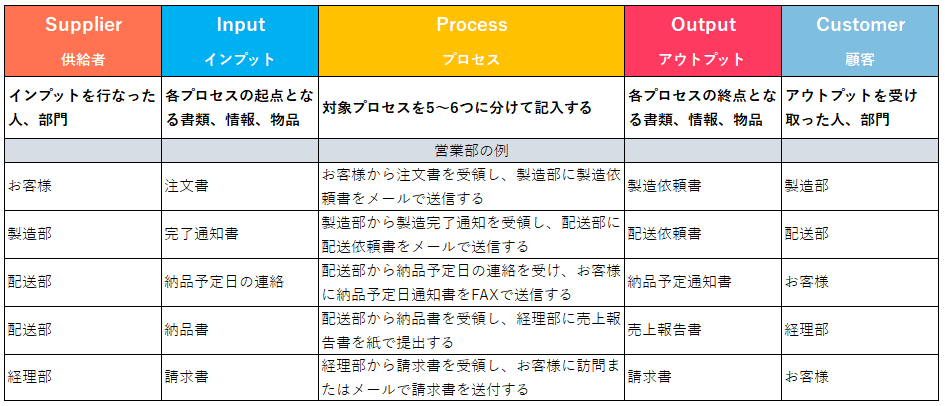

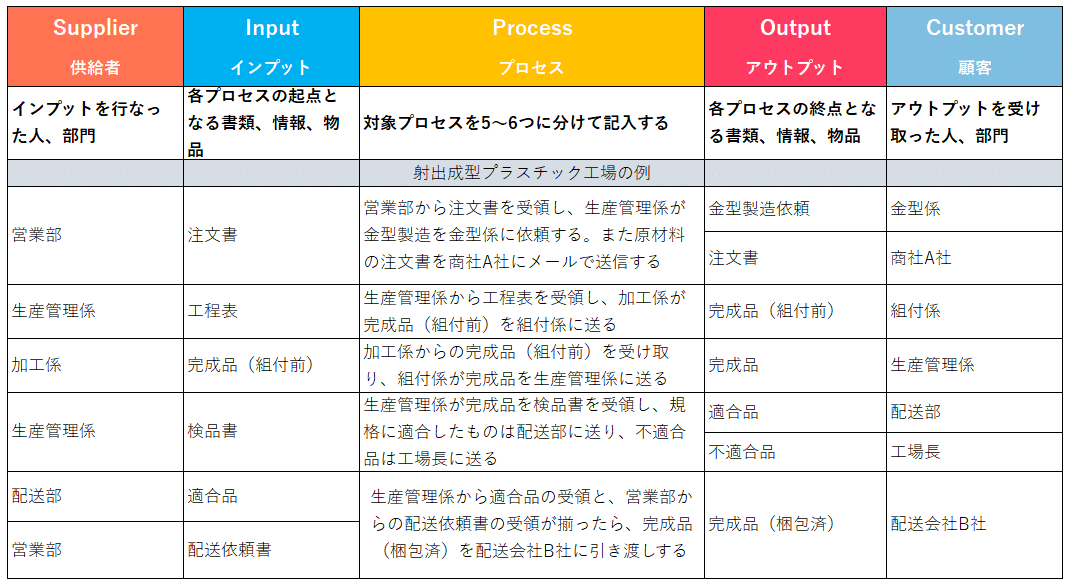

1-2 SAIPOC分析をおこなう

今度は自社の動きに注目します。自社の業務を俯瞰することを目的にしたもので、各部門でSAIPOC(サイポック)分析をおこないます。あまり聞きなれない名前だと思いますが、業務の理解にはとても役立ちます。

① 営業部、経理部、総務部、品質管理部等、SAIPOC分析をおこなう単位を決めます

単位には特に決まりはありませんので、事業部毎でも問題ありません。同じ部門でも全く別々の仕事を行うこともあると思いますが、その時は部署ごとでなくても構いません。ポイントは、部門の当事者が書くことです。デジタル化の担当者がヒヤリングして代理で書くのは避けた方が良いと思います。変革のプロセスに当事者として参加する意識を持っていただくためでもありますし、当事者の考え方も見て取れます。

② ①で決めた単位で、プロセスを記入します

ビジネスモデルの時と同様に、仕事の流れを意識します。

必ず誰か(供給者)から

何かしらの書類や情報、物品を受け取り(インプット)

それを受けて

必ず誰かに(顧客※)

何かしらの書類や情報を渡す(アウトプット)

例えば、

お客様から(供給者)注文書を受領(インプット)し、製造部に(顧客)製造依頼書をメールで送信する(アウトプット)

※顧客というと一般的にはお客様ですが、この場合はアウトプットを渡す相手を顧客といいます。そのため、顧客は経理部だったり、製造部だったり、お客様だったりします。

プロセスは5~6つに留めてください。全ての業務を書き出す必要はありませんので、主だったものを選んで記入してください。

③ ②で作ったプロセスを基に、表を穴埋めします

ある程度の従業員規模の企業になると、どういう仕事が行われているか全てを把握している方は多くないと思います。例えば、デジタル化の担当者になる方が全社的な業務プロセスをざっくりと把握するためには非常に強力なツールがSAIPOC分析ではないでしょうか。

1-3大切なのは小さな成功体験を積み上げること

ほとんどの企業が部門間での情報格差や言った言わないの不満を少なからず抱えています。SAIPOC(サイポック)分析をすると部門間の連携がどのように行われているか、おおよそ掴めますし、作成している最中に情報格差に関する不満が露見してくるかもしれません。

大切なのは小さな成功体験を積み上げることです。企業に新しい変化を起こすときには必ず「変化に対する不安」と対峙する必要があります。大きく変えれば大きな不安と対峙することになります。具体的に数値で測れるものが説明がしやすいですが、成功体験=変化へのポジティブな感情を産み出すことですので、必ずしも数値で測れるものでなくても構いません。小さな成功体験を重ねて変化に対する心理的ハードルを下げることを目指します。

デジタル化から少し離れますが、我々が最初の成功体験として提案することが多いのは例えば会議です。

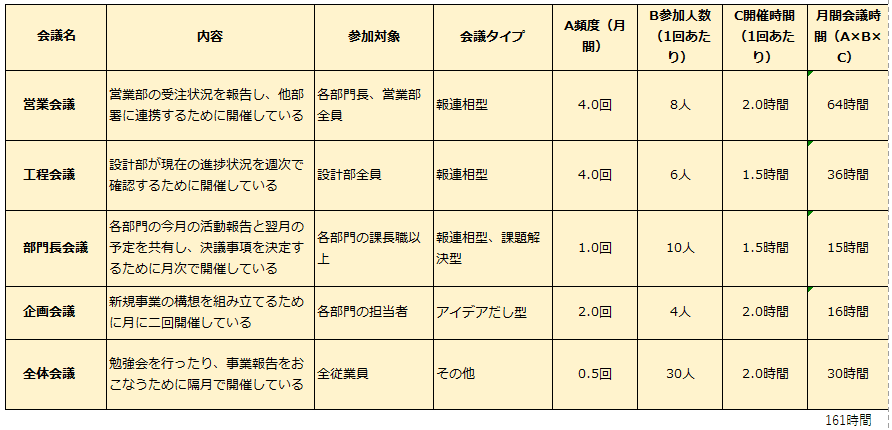

会議に不満や課題を感じている従業員の方は多いと思います。会議に適正さを図ることは難しいですが、一覧にしてみると分かりやすいと思います。

注意しなければならないのは、情報交換がうまくいっていない企業では会議を新たに設ける方がよい場合もあります。そのため、会議を単に削れば良いというものではありません。

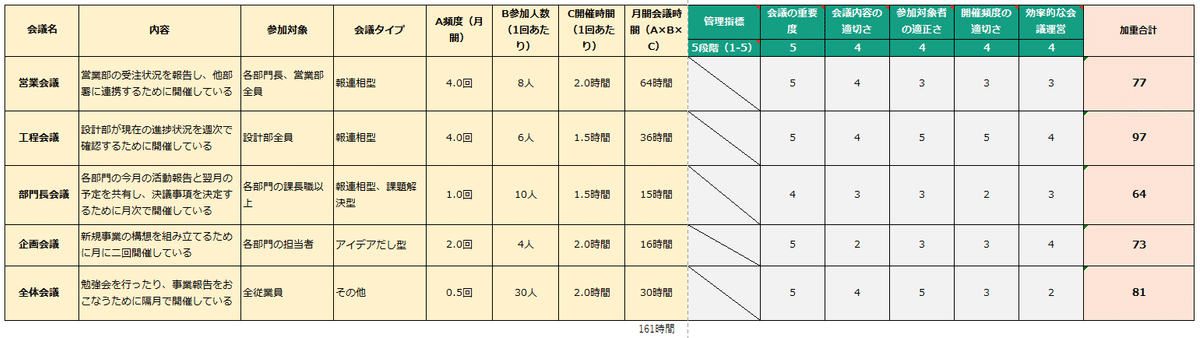

更に細かく分析するには、加重平均を使います。加重合計の低い方から改善に取り組みする時に使います。上記の場合でいけば、部門長会議の加重合計が低いですが、この場合開催頻度が少ないことが原因であれば増やすことも検討する価値がありますが、効率的な会議運営、参加対象の適切さ等の項目でも解消できない最後の切り札とする方がベターです。

会議の分析が面倒だなと思う企業の皆様には、10%の会議時間短縮をおすすめしています。

月間161時間の会議時間があれば、16時間の時間コスト削減になります。

1時間の会議であれば、6分短く終了すればよいだけなので負担感なく実施できます。100均でキッチンタイマーを二つ買い、25分と50分にセットし時間を意識することで比較的簡単に時短ができます。

デジタル化は目的達成の手段の一つですので、様々な選択肢の中で考えれば良く、これも一つの成功体験です。

今回は会議を取り上げましたが、会議以外では机の上に物を置いて帰らないするようにする、業務スペース等の照度(明るさ)を改善してみることも数値で効率具合を測ることができませんが、良くなったかもしれないというポジティブな感情が生まれます。

一方、コミュニケーションが上手に取れていない企業の場合は、金曜日夕方の業務終了後に軽食で交流会を開催する等の交流の場を設けることも有効です。会議の多くは報連相型です。部門を超えて交流することは会議での議論を活発、時間短縮の効果も出てくることもあります。

2.デジタル化に向けてあたりを付ける

2-1デジタルの特徴

大量の情報を扱えることと処理の自動化

人間には記憶に限界はありますが、デジタル技術は、人間では時間や労力がかかるような大量のデータの収集、整理、分析を高速かつ正確に行うことができます。また、定型的な繰り返し作業を自動化することも得意です。

時間や場所にとらわれない情報共有と連携

デジタル化によって、地理的に離れた場所にいる人同士でも、リアルタイムでの情報共有や連携が容易になります。クラウドサービス等を利用すれば、どこからでも同じデータにアクセスして共同作業を行ったり、ビデオ会議システムを使って顔を見ながら打ち合わせをしたりすることも可能です。

その他にもありますが、どの部分からデジタル化するか、あたりを付けるには2つの視点で充分だと思います。

2-2対象プロセスの候補を絞る

・デジタル化の特徴

・会議は報連相型が多い

以上を踏まえると、情報共有でデジタルの力を活用するのが良さそうだということになります。これは企業によって違いますが、多くの中小企業にとってはここからデジタル化に取り組むパターンが弊社では多いです。

2-3外部サービスを利用する

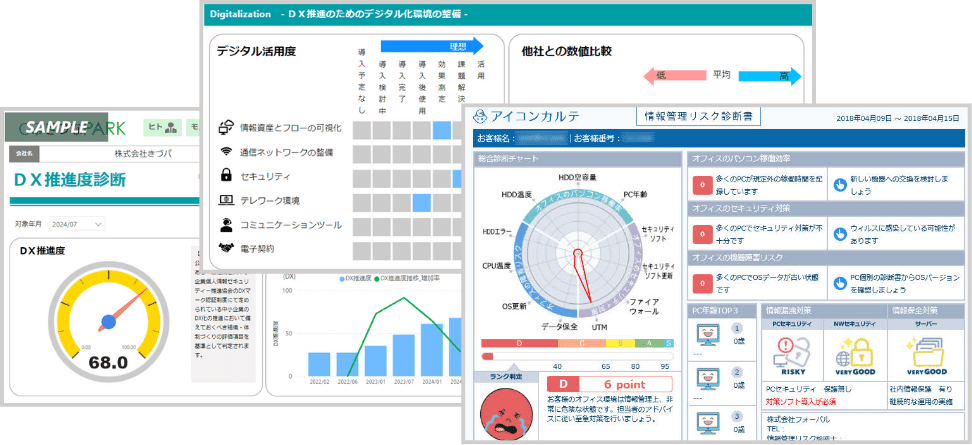

外部サービスの診断ツールを利用することも検討材料の一つです。弊社でおこなっているのは、【DX推進度診断】です。

中小企業のDXへの取り組みを、DXマーク認証制度を基準にした4つの観点(DX推進体制、デジタル化、人材、ビジネスモデル)から評価します。蓄積されたビックデータを用いた相対比較ができるため、同業他社や同じ規模の企業と比べて御社がどれだけDXの取組が進んでいるかが把握することができます。弊社では無料診断をおこなっていますので、ご興味ある方は活用ください。

長くなってきましたので、続きは別の投稿で書きたいと思います。

次の投稿では

3.流れを図式化する(部門連係フローチャート)

4.ノーコードツールを選ぶ

5.構造を理解する

6.小さく作ってみる

デジタル化の伴走支援はお問い合わせください

お読みいただき、ありがとうございました。